Che poi queste cose si trovano principalmente a Bologna, perché è Bologna a mancarmi dopo più di un anno di assenza. Mai capitato prima, spero non capiti mai più, ma l’accelerazione folle del 2025 ha avuto delle conseguenze, e questa, sul piano logistico, si sente. Finché Elia non ha i documenti che consentono l’espatrio siamo bloccati nei confini tedeschi, un lockdown ben diverso rispetto a quello di cinque anni fa, e stando dove stiamo (cioè a Neukölln) la prigione è dorata, di un oro maculato e grezzo. Resta il fatto, e non l’avrei mai detto, che la distanza coatta pesa, le radici tirano, certe immagini fanno capolino sempre più spesso nella mia testa. Eccole qua.

I martinetti dell’aeroporto Marconi. Cos’è casa? Atterrare, scendere dalla navetta e riversarsi con lo sciame di passeggeri nell’area dove faranno circolare i bagagli su una striscia di gomma. E lì, in azione ovunque su spazi pubblicitari bilingui, ecco martinetti, stantuffi e altre diavolerie prodotte dal polo industriale emiliano. Le réclame più turistiche e culinarie non mancano, del resto Bologna è ormai la capitale del mangiar molto e la metamorfosi adattiva verso gli spaghetti bolognese è a buon punto. Se ci vogliono così, diventiamo così. Però è stupefacente che il benvenuto ufficiale sia dato da una congerie di pezzi del Meccano che fanno su e giù immersi nell’acqua, dai nomi misteriosi in qualsiasi lingua. Continuo a non sapere cosa sia un martinetto, eppure martinetto significa che se vado al bar il caffè è buono.

Il bar DiVino di via Massarenti. Un bar all’angolo su una strada trafficata, attaccato a una pompa di benzina. Gestione cinese e sì, dopo anni e anni continuo a non ricordarmi il nome della gestrice. Tv sempre accesa sui canali Mediaset, Repubblica e Carlino sparpagliati e mischiati sui tavolinetti, brioche basiche, uno stanzino buio sul retro pieno di slot machine. È il bar più vicino in linea d’aria alla casa dei miei, quello dove inizio la giornata se sono a Bologna, dove a volte incontro gli amici delle elementari per fare il punto e lasciarsi andare a chiacchiere da bar. Quando a inizio marzo 2020 scendemmo in auto e lo vedemmo chiuso appena sbucati dalla uscita 11 della tangenziale, capii che l’apocalisse era imminente. Il bar DiVino ha orari da grande stazione ferroviaria e non conosce Natale. Sta lì, con le sue sedie fuori per godersi il traffico della Massarenti, e incarna lo spirito del luogo.

Il grattacielo di San Vitale. Londra ha il Centre Point, New York l’Empire State Building, Berlino il Fernsehturm… e noi, noi ragazzi di quartiere abbiamo questo palazzone svettante costruito a cavallo degli anni Sessanta, con le due facciate di un bordeaux lurido corretto verso il rosino grazie alla recente ristrutturazione. Esattamente trent’anni fa, durante una partita di pallone rubai le chiavi del portone e della porticina che conduce alla terrazza sul tetto (per tacere della scala che sale fino alle antenne) dalle tasche del mio peggior nemico, che ci abitava, copiandole in fretta e furia alla ferramenta del centro commerciale Pianeta. Tutto pur di girare un segmento di questo corto, godersi ogni tanto il panorama riflettendo sulla vita – e fare bravate irraccontabili. Ancora oggi, il grattacielo è sinonimo di architettura identitaria, malgrado la concorrenza della Torre Unipol a un tiro di schioppo.

Le Scandellara. Ci ho fatto le elementari e l’ultimo terzo delle medie, ma questo universo contadino fatto di collinette e prefabbricati danesi, adiacente a campi coltivati e tagliato dalla tangenziale, è un ricettacolo di leggende urbane che vanno ben oltre le nostalgie scolastiche o i fine settimana trascorsi al seggio. Negli anni Ottanta le ricreazioni nell’erba terrorizzavano i genitori all’erta per siringhe & co., negli anni Novanta il centro musicale ha visto crescere band schitarranti, tuttora resiste una squadretta di calcio con tanto di signor campo, e non mancano percorso vita, stagno dei ranocchi e tunnel misterioso che collega quest’area verde a quella più ampia del parco di via Larga. Odin ci ha scorrazzato molto. È un idillio birichino.

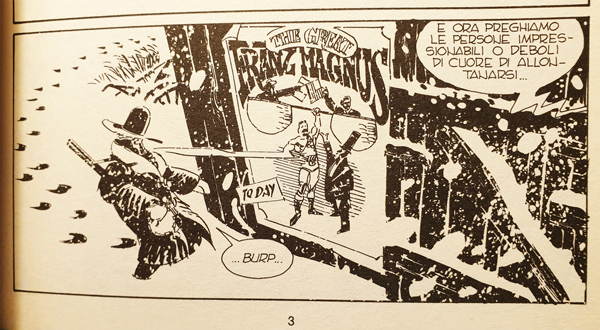

I box delle biblioteche con i fumetti dentro. Questa non è un’esclusiva bolognese, anche se in testa ho i mobili allestiti per l’uso alla biblioteca delle Scandellara e in Sala Borsa. Dei vani cubici con uno sportello che si apre verso l’alto, contro il quale è appoggiato un numero a caso di una testata, per far capire che lì dentro troverete, che so, Martin Mystère. Ed ecco, alzando l’anta, una pila di Martin Mystère, una trentina di numeri nulla più, con quelli più vecchi che finiscono via via in magazzino o nel cesto a offerta libera dei libri espulsi dal catalogo. Ogni biblioteca ha i suoi box, di solito Tex e Zagor non mancano, magari anche Dylan, più qualche non bonellide e riviste tipo Focus. I numeri arrivano con qualche settimana di ritardo rispetto all’uscita in edicola, e per chi segue le testate con prudenza questo sistema è grandioso per tenersi al corrente. Io ad esempio è da un anno e passa che mi chiedo, come sarà Sette vite (DYD 458), col ritorno del gatto Cagliostro? Baggianata o chicca di continuity? Se faccio in tempo becco l’albo in uno di questi cubicoli.

La fumetteria Mondi Nuovi a Casalecchio. Se si salta l’edicola e le biblioteche hanno già smaltito l’articolo, o ci si svena acquistandolo da Alessandro Distribuzioni, o ci svena accattandolo on line, oppure si tenta la fortuna in questo sublime luogo fuori dal tempo, rimasto identico da più di trent’anni tant’è che quando l’ho rivisto per puro caso a covid finito ho pensato di avere le traveggole. Mondi nuovi, col nome che rimanda alla vecchia rivista di fantascienza ballardiana diretta da Moorcock, è una fumetteria come dev’essere una fumetteria. Polverosa ma ordinata, con un impatto da bottega del signor Coriandoli (o da negozietto che spaccia Mogwai) e la certezza che il proprietario sa di cosa parli quando racconti la tua Cerca annosa di un vecchio speciale di Ken Parker. Fumetti in fila, fumetti a pile, una scala di legno verso un soppalco popolato da tascabili arricciati, qualche poster antidiluviano e la clientela fissa che discetta sulle differenze stilistiche tra Claudio Nizzi e Mauro Boselli. Da fuori, col canale a due passi, sembra un magazzino di cianfrusaglie destinate alla discarica. Probabile che anche la biblioteca di Alessandria dei tempi antichi desse questa impressione.

Il cinema Modernissimo. Potrei insistere con la nostalgia muffa parlando del cinema parrocchiale Tivoli, dei suoi poster ingialliti all’entrata con Woody Allen e John Wayne, dell’odore industriale identico da decenni e della pausa popcorn imposta in barba a qualsiasi moderno standard di proiezione, ma il Modernissimo è davvero il colpo da maestro di quella superpotenza mondiale chiamata Cineteca di Bologna. Centralissimo e sotterraneo, tant’è che per arrivare alla sala storica si attraversa un sottopasso riqualificato con tanto di cimeli neorealisti e programmazione esposta su un tabellone ferroviario, il Modernissimo è una caverna platonica nel senso buono del termine. Ci si arriva passando davanti al dipinto originale che divenne il poster di Amarcord, ci si ritrova in una specie di vecchio teatro liberty di vaudeville con platea e galleria, i posti in platea sono morbidi, vellutati e rossi e sullo schienale di ciascuno c’è il nome di un cinematografaro. Finire cuciti su una sedia del Modernissimo è come avere una placca sul Mur des cinéastes di Lione, nell’area della fu fabbrichetta dei fratelli Lumière. Sogno autistico da realizzare un bel giorno: ricostruire su un pezzo di carta tutta la platea con i nomi scribacchiati in calligrafia da medico curante.

L’ex ristorante Benso in Vicolo San Giobbe. Nothing to see here. O almeno, non il ristorante, che in quanto tale non esiste da più di quarant’anni. Benso fu gestito dai miei nonni paterni fino al 1982 in un vicolo losco del pieno centro di Bologna, tra la galleria del Credito Romagnolo e via dell’inferno, parte del ghetto ebraico nonché noto concentrato di bordelli fino alla legge Merlin. Fino a pochissimi anni fa il vicolo era davvero losco e impregnato di piscio, un pericoloso cul de sac a cui il comune ha recentemente posto rimedio aprendo l’accesso verso via Oberdan. Dicono che ora Benso abbia riaperto, con menu a misura di turista giapponese. Quel che conta è che la vecchia scritta sul muro ci sia ancora. C’è ancora?

La fontana d’Africo a Vidiciatico. Basta Bologna, ora Appennino tosco-emiliano, altitudine 810 metri and counting, a pochi tornanti dal Corno alle Scale. Questa fontana in realtà è una fonte che sbuca copiosa dalla roccia, un fascio d’acqua gelida e tonificante che conferisce a questo angolino tra paese e bosco di conifere netti tratti heideggeriani. C’è anche un altarino della madonna con fiori e agende, tante agende piene di dediche e suppliche. Fin da bambino c’ho scritto un sacco di birbonate, non sempre, a seconda del livello percepito di cattolicesimo interiore e quindi di vana ribellione. Al cattolicesimo non si scappa. La cosa bella di queste agende gonfiate dalle intemperie è la calligrafia, spesso incerta e tremolante, la firma di chi deve poter sperare. Impossibile non farlo bevendo quell’acqua.

Il saliscendi romano. L’ultima volta che siamo stati in Italia risale al dicembre 2024, un anno fa, a Roma per la fiera del libro a casa di amici. Roma è l’unica città che mi manca davvero oltre a Bologna. Non ci ho mai abitato, le mie permanenze sono sempre state rapide e strumentali. Eppure, anche da avventore, tutte le volte mi parte il Kopfkino e penso a come sarebbe viverci. Di Roma non ha senso azzardare una lista di cose, di posti, sarebbe ridicolo, allora mi limito all’obliquità delle passeggiate tra un colle e l’altro, il saliscendi ad esempio che va da San Giovanni di Dio a via Fonteiana, nel cuore di Monteverde. Poco importa se ci si arrampichi sul Gianicolo, sul Quirinale, o si scenda per via Nazionale appena usciti da Termini. È la sensazione di spostarsi su un piano inclinato, serpeggiando tra negoziacci che vendono calendari con preti belli (e finti, scatti dei primi anni zero). Poi anche il pianeggiante ha il suo perché, come via XX settembre che porta alla magnifica assurdità architettonica di Porta Pia. Quando mi avvicino alla facciata michelangiolesca mi torna sempre in mente San Domenico, a Bologna, con le sue tre statuine del Buonarroti ficcate nel guazzabuglio dell’Arca. L’angelo reggicandelabro, criticato dagli esperti per il panneggio virtuoso e tronfio come plastica fusa, sta lì ad altezza d’uomo col piede sinistro consunto da epidermidi e baci. Fate una cosa per me, voi che siete a Bologna: non toccatelo.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.